Knut Birkholz

NL

Lesedauer etwa 11:56 Minuten

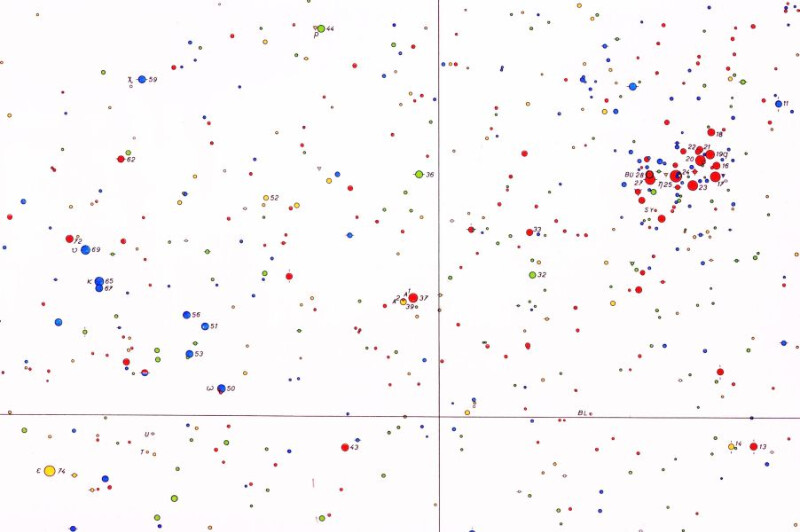

In Ausstellungen zeitgenössischer Kunst sind literarische Werke weiterhin auffällig selten anzutreffen. Die erstmals öffentlich gezeigte Arbeit "Ohne Titel" (2009, 2 Digitaldrucke, themenspezifische Arbeit für DIE IDEALE AUSSTELLUNG) des in den Niederlanden lebenden deutschen Künstlers Knut Birkholz ist die Gegenüberstellung eines Bildes (ein kleiner Ausschnitt aus einem originalen "Atlas Eclipticalis 1950.0" des Astronomen Antonin Becvar, erstmals herausgegeben 1948) mit einer autobiografisch geprägten Prosareflexion zu idealer Architektur. Während die Sterne auf der Abbildung ungerührt in sich ruhen, vermeidet der Text inhaltliche Widerspruchsfreiheit und wirkt stilistisch aufgeregt. Verfolgt man seine labyrinth-ähnlichen Gedankengänge, so scheint Birkholz als einstiger Architekt und nun Autor respektive Künstler sich in einem erst ironischen, dann wieder melancholisch anmutenden Abstoßungs- und Anziehungsprozess zu befinden - als ob für Knut Birkholz die architektonischen Idealvorstellungen von einst nicht gänzlich ausgedient haben oder in variierter Form wiederkehren.

Oh Unaufmerksamkeit!

Wenn ich mich mit unserem jetzt dreieinhalbjährigen Sohn L zum Kindergarten oder sonstwohin aufmache, muss oft eben noch mein Fahrrad aus unserem ebenerdigen Miethausabstellraum geholt werden. Oft auch habe ich L beim Aufschließen der Tür zum Gang dorthin gebeten, dass er doch das Licht anschalten möge, oder er bot dies gleich selbst an, und verbot mir streng, ihm zuvorzukommen. Wohl seit der Erbauung unseres wenig ansehnlichen Mietwohnhauses in den späten 1980er Jahren gabs da zwei einfache altmodische Schalter, von denen einer allerdings vor ein paar Monaten den Weg aller Dinge ging – und wohl wegen eines Zuviels des Schaltens seinen Dienst versagte. Die Nachfolger sind unsichtbare: nunmehr wurde nicht etwa ein neuer Schalter an eben der alten Schaltstelle installiert, sondern die alten Leitungen und Schalter und Lampen wurden entfernt, und in zwei neue Lampen mit eingebauten Bewegungssensoren investiert. Diese sollen also dauerhaft aufmerksam uns registrieren, als willige Geister beim Eintreten die Erleuchtung bringen, und nach gewisser Zeit ebenso aufmerksam deren Gegenteil. Das ist im Sinne unserer Stromkostenreduktion, unserer Nachhaltigkeitsbestrebung, unserer Bequemlichkeitswirtschaft auch, das tägliche altmodische Heben von Hand und Arm zum Schaltvorgange ersparend. Endlich dürfen wir hier unaufmerksam sein, uns auf wichtigere und vielleicht sogar wirklich wichtige Gedanken und Handlungen konzentrieren, zumbeispiel dass spielerische Kinderchen ihre feinen Händchen nicht in klemmgefährliche Türspalte stecken.

Aber halt: seit ein paar Wochen haperts bei den Sensoren mit ihrer Aufmerksamkeit, denn nach Betreten des Gangs passiert ersteinmal garnichts, und L stellt jedesmal fest, „die schlafen noch“, und erst einiges Winken oder Tanzen vermag sie zu wecken. So ist denn unsere Aufmerksamkeit für diese Helferlein inzwischen derart gewachsen, dass wir uns schon beim Absteigen auf der Treppe fragen, wieviel Gewink und Getanz diesmal vonnöten sein wird, ihre Missachtung zu überwinden. Und dessen nicht genug, denn seit einigen Tagen zeigt sich, dass einer von beiden Wachhunden auch beim Ausschalten der Lampen etwas träge ist, womöglich träge geworden ist, einer gewissen Erholung zu bedürfen scheint, denn bei mehreren skeptischen Kontrollgängen mit L konnten wir durchs runde Glasfensterchen in der Gangtür leicht erkennen, dass drinnen nach schwerlich energiesparsamen zwanzig Minuten eine der beiden Lampen nochimmer ihr sowieso arg grelles Licht verbreitete. Und L hat daraus für sich die Konsequenz gezogen, nun manche elterlichen Aufmerksamkeitsforderungen zu quittieren mit dem Hinweis: „ich schlafe noch“. Nur erinnert er sich an diese Form der Aufmerksamkeitseinsparung bei seinem frühen, für seine Eltern immer zu frühen morgendlichen Aufwachen und Aufstehen so um halb Sieben jedoch nie. Deren Aufmerksamkeitsinvestitionsvermögen leidet darunter erheblich, aber L sieht nochnicht ein, dass seiner Erwartung, Mammi und Pappi mögen ihm und seinen vielen Wünschen sofort und genug Andacht spenden, aus Müdigkeitsgründen eher weniger entsprochen werden kann.

Dann unser Weg, sagenwir einfachheitshalber heutemorgen: L gut angeschnallt, unterm gräulich düstern Acht-Uhr-dreißig-Wolkenhimmel, hielt also Ausschau nach den üblichen Kondensnadeln des Besucherflugzeugverkehrs vergeblich. Wir rollten frisch, zehn Minuten Richtung Innenstadt und wirklich zum Kindergarten. Umher dichtgebaut und dichtbewohnt, in den Backsteinschluchten die Ströme der Menschen und ihrer Fortbewegungsmittel zu besonderer Beachtung zwingend, was dem so gern zerstreut schlendernden Kleinstdorfkind, das ich einst war, dem Provinzmensch, der ich wohl bleiben werde, freilich in diesem Leben niemalsmehr sonderlich behagen wird. Und das ja nochmehr, wenn wie üblich hier so viele Radfahrer und Fußgänger (weibliche Formen mitgemeint) in voller Bewegung nicht loskommen von ihren Telefonbildschirmen, indes die vielen Polizeiagenten umher dergleichen garnicht beachten, und beim beliebten Eilig-bei-Rot-über-die-Kreuzung-spart-Zeit dasselbe. Wiewohl dieses fordernde drohende Rot doch vielmehr Orange genannt werden muss. L kennt alldas nicht anders, Großstadtkind, das er ist und gewiss bleibt. Ob er jemals solche Überflüsse als Defizite erkennen wird? Bei meinem typisch ordnungsliebend deutschen An-der-Ampel-Anhalten moniert er oft, seiner Freude am Drücken von allerlei Schaltern gemäß, dass nur er den Bitte-Grün-Knopf bedienen darf. Und also muss ich wieder auf ihn achten, denn ohne Schalterzugriff wird er allzuschnell schlechtgelaunt bis zum Geheul und Gespring, gefährlich Schwankungen auslösend, auf dem Fahrradsitz hinter mir.

Erreichen wir zumbeispiel den Kindergarten, und habe ich nach dem Vorlesen eines der reichlich zerfledderten Kindchenbücher inmitten des Kindergartenkinderchaos L den Aufpassern überantwortet, dann fällt beim Verlassen des Kindergartenhauses jedesmal der Aufmerksamkeitsdruck von mir ab. Kein L und seine zwanzig Kilogramm auf dem Rad: da kann ich mir für manche Teile des Heimwegs fast eine Art Blindfahrt erlauben. Auch den vielerorts angesammelten Müll übersehen, und gelegentlich gerät aufeinmal architektonische Schönheit und ihr Detail in meinen Blick, wenn dann das Gedränge auf Straßen und Wegen in Menge und Lautstärke abebbt, und eine erträgliche Menschendichte sich wieder herstellt. Erinnerungsversuche an das Gefühl, als ich erstmals hier ganz fremd touristisch entlangschlenderte, als Ziel fast nur das Schauen, und ehrbarerweise OHNE teilzunehmen an der krankmachend klappernden riesigen Rollkofferarmee. Ich müsste allerdings einmal nachmessen, ob dieser Rückweg dergestalt und allein nun eigentlich weniger Zeit kostet, oder doch (was freilich kein Nachteil sein muss) mehr.

Dann fast zurück, vor unserm Haus: auf der engen Backsteinstraße ein plattgefahrener Handschuh und eine ebensolche Taube. Ein vollbesetzter Polizistenbus machte mit untertänigst Platz. Die Eile der müllwerfenden Müllmänner, um nicht von ihrem Müllauto abgehängt zu werden. Im immerhin wieder lichtlosen Abstellraumzugang erneut meine Sensorenbefragung: die waren aber beide schon hellwach. Oben in unserer Kleinstwohnung bei Schuh- und Jackenentledigung kam mir Katze Tippi, kleingeblieben, umso größer dafür ihre Eigensinnigkeit, entgegen: sie lässt sich ja höchst ungern berühren, und duldets gradso, wenn sie Futter oder Wasser verlangt, und wenn ein Menschenschoß ihr doch willkommen ist als Ruheplatz, und sie eventuell sogar eine Pfote sich über die Augen legt, dürfen die glatten Zweibeiner gleichwohl kaum mehr als ihr Kopf streicheln. Dabei dachte ich unteranderm an meinen Vater: dem war ja jedes Beachtetwerden höchst zuwider. Prominenz für ihn war, hervorragenderweise garnicht hervorzuragen. Unauffälligkeit als Tugend. Keine Rolle für andere spielen, vielleicht nichtmal für sich selbst. Attraktivität des Seltenen: und das ist, wo keiner ist und keiner schaut. Eine weitergehende Freiheit vom Mitmenschen, im Zeitalter der Überbevölkerung und der Übervernetzung, allerdings deswegen nichtschon unsolidarisch. Varianten weitergehender Missachtung, die mir weitergehende Hochachtung abnötigen. Sein Ideal (vielleicht wegen der Hungererfahrung der ersten Nachkriegsjahre): Autarkie durch einen Bauernhof mit Garten. Innerhalb einiger Abhängigkeit sich eine maximale Unabhängigkeit bewahren. Je älter ich werde, desto mehr erscheint mir das als Zeichen für die sogenannte Mündigkeit. Ob L denn einestages auch Zurückgezogenheit so schätzen wird? Zu befürchten ist: die Möglichkeiten dazu werden weiter schwinden. Zumbeispiel ein zurnot stadtinneres Gärtchen mit Häusschen zu organisieren, komme ich einfach nicht voran (wiewohl unsere Umstände weit milder sind, erinnert mich das jetzt an Arno Schmidts „Aus dem Leben eines Fauns“). Auf unserm beengten Wohnungsbalkon die paar Tomatenpflanzen (Samen noch von meines Vaters Züchtungen) habens auch in kräftigen Sommern schwer.

Tippi also einige Sekunden unterm Kinn liebkost, dann flüchtete sie, wollte sich Krallen wetzen am Sofa. Hab ich werweißwieoft schon zu verbieten versucht, aber das dringt nicht in ihren Kinderdickkopf ein. Sie trinkt nie aus ihrem Napf, sondern nur aus dem Duschkopf, und betrachtet manchmal mit seltsamem Interesse langezeit, wie das Wasser aus ihm fließt. Und leider betreibt sie gelegentlich tiefnachts im Wohnzimmerdunkel geräuschlastiges Fang-mich-fang-Dich, weißnichtwas da dennoch erkennend oder sich einbildend als Spielzeug oder Gegner, vielleicht ists als Verfolger immernur ihre eigener Schwanz. Sie mochte sich jedenfalls wie erwartet nicht befehlen oder behelligen lassen, und so legte ich mich denn, nach Wechsel in bequemere Hosen, aufs Zwei-mal-zwei-Meter-Bett: recht luxuriös Faulheit walten lassen, Entlastungszeit genießen, nun fast Vollendung der Unaufmerksamkeit als Urlaub von der modernistischen Sinnesdaueranspannung. Vielleicht weil ich mir das oft gönne, bemerken Menschen, ich erscheine immer wie ein bestens ausgeschlafener Urlauber. Vielleicht nächstes Mal entgegen: Wer kürzertreten will, muss mehr liegen. Gleich auch Ohren verstöpseln?, Vorhänge zu? Eine Art Selbstschutz vorm Krach der Welt. Aber zu einem Vormittagsschlaf hätte das trotz Frühaufstehmüdigkeit nicht verholfen. Draußen rumpelten auchwieder arg regelmäßig eilig Straßenbahnwagen über die nächstgelegene Stahlbrücke, was L sonst oft mit Schwergewitter direkt über unserem Haus verwechselt, und mit Recht. Vermutlich konnte ich zwischenzeitlich für einige wertvolle Minuten die große Kunst des Nichtsdenkens üben.

Bis mein Genussbewusstsein genug davon hatte und um einen Kaffee bat, und gleich mein Pflichtbewusstsein, noch das zehnjahrealte Mobiltelefon anzuschalten: Erreichbarkeitserleichterung für die Kindergärtner, und Mahnungserleichterung für meine Freundin, was leider heute alles zu erledigen sei. Die Rückzugsstrategie der Nichterreichbarkeit als Aufmerksamkeitsabwehrstrategie kann ich also nicht ganz durchsetzen, und bin deswegen umso vorsichtiger mit Bekanntmachung meiner Telefonnummer. Angerufenwerden: das ist ja vorallem Störung, und Selberanrufenmüssen nochmehr, denn am andern Ende der Verbindung möchte ja vermutlich auch jemand lieber inruhegelassen werden. Nagut, vor ungefähr zehn Jahren, am Anfang meiner Autorenkarriere beziehungsweise Autorennichtkarriere, habe ich manchmal zur Belustigung gedacht, vielleicht denken gewisse Firmen, genannt Verlage, ähnlich. Freilich wurde mit der inzwischen vergangenen Zeit nur offenbar, dass im Zeitalter der globalisierten Fastechtzeitkommunikation wegen Aufmerksamkeitsüberlastung die Kommunikationsmoral sinkt, bis hinunter zur Null des Schweigens. Oder unter Null: wenn Reaktionen aus der Verlagswirtschaft nur den Eindruck machen, als hätte man meinen Texten keine Aufmerksamkeit mehr zukommen lassen, oder eben bloß die typische, die bloß oberflächliche. Wo Verwertungsökonomie sich zur Mutter aller Dinge aufschwingt („Was kein Geld bringt, ist wertlos.“), wird das Unverwertbarscheinende stiefmütterlich behandelt, oder eben garnicht (dabei ist schon eine einzige gute Formulierung ja wohl unbezahlbar). Mein Verhältnis zur sogenannten Selbstvermarktung war allerdings nochnie anders, und die ist natürlich eng mit dem Telefonieren verwandt. Weil auf meine wenigen Fragen Antworten fast immer ausbleiben, setze ich umso größere Hoffnungen ins Selbstgespräch – Selbstgespräch auch immerwieder über solche Themen. In anderen Gesprächen sage ich dazu meist, ich könne es nicht ausstehen, wenn etwas leicht beeindruckt. Es sei eine Art Betrug. Diese Abneigung mache die verlegerische Missachtung fast begreiflich. Und dass ich genieße, eben keine Interviews fürs Feuilleton durchstehen zu müssen, und keine Kritiken. Und Lesereisen werden mir erspart, das von mir als vorallem als dumpf emfundene In-Hotels-und-auf-Bahnhöfen-Lungern, wie ein Tourist.

Kaffee war indes in die Kanne gesetzt, und sie aufgesetzt, Funken ins Gas gesprungen, und ungefähr so schnell oder langsam fertig wie dieser Satz. Vorm Wohnzimmerfenster schlürfend mit Blick auf schäumend und brummend vorbeitrudelnde Lastschiffe Gedanken an die sogenannte Arbeit. Faulheit ist nur der notwendige, auch notwendig langwierige Vorlauf, den mein Fleiß braucht, um auf Touren zu kommen. So recht auf Touren bringen ihn keine Koffeininfusionen, sondern vielleicht ausschließlich das sogenannte schlechte Gewissen. Indertat schlecht daran ist, dass es sich meldet. Allerdings vermute ich, dass es sich zuweilen als sogenannte poetische Stimmung tarnt. Heute zunächst das aber nicht: denn vor Tagen war mir wiedereinmal mit Schrecken eingefallen, die schlafenden Hunde vom Finanzamt könnten wiedereinmal erwachen, sich mir zuwenden, sich über mein Geschäftsmodell beschweren, ob denn zumbeispiel meine Textproduktion endlichmal Gewinne abwerfe, und wie ich gedenke nachzuweisen, dass diese Textproduktion überhaupt existiert, anstatt nicht vielmehr bloßer Vorwand, eine Scheintätigkeit, zu sein. Zusammengefasst zehn Sekunden Finanzamtsangst, denen nochmal zehn Sekunden Relativierungsversuche folgten: Stundenlisten (unangenehme Sache) für meine Projekte (unangenehmes Wort) gibts, sogar meine Autorennetzseite, deren einziger Besucher vermutlich ich bin. Dann zehn Minuten Aquisitionsversuche, denn der beste Knochen zur Beruhigung, eine rechnungswürdige Veröffentlichung, drängt zur Aufmerksamkeitskonkurrenz: statt mich mit den Texten selber zu befassen, gings schonwieder (oder immernoch) ums leidige Publizieren. Typischer Reflex: was ist mit alten Kontakten?, zumbeispiel den wenigen Freunden, als Auftraggebern?, liegt hier nichtnoch irgendeinen Text irgendwo?, der sonstwie sonstwo fürs fast auslaufende Jahr, Mitte Dezember schon, sich doch verkaufen lässt, was ich seit Jahren unaufmerksamerweise nicht getan habe, weswegen es umso schwieriger wird. Meine Mutter sieht das als Zeichen eines naiven oder gar nurnoch ruinösen Lebensmodells an, wie sie in bald jedem Telefongespräch klarzumachen versucht, meinem Erreichbarkeitswillen zusätzlich abträglich. Nachdem sie einen meiner Texte gelesen hatte: „Warum sparst Du Dir das alles nicht für die Zeit auf, wenn Du mit Banalitäten reich oder berühmt geworden bist?“ So werde das nichts, und ich solle mich besser zurückhalten, tagtäglich bewerben, anbieten und anbiedern, dabei selbstanpreisen, mit kniefälliger Wortwahl und Gebärde.

Nagut, entgegen meinem Bemühen um Digitaldiät am allerdings bettgerechten Klapprechner an drei Adressen rasch ausgestoßen: „Hallo Freund, hast Du schnell was zu tun für mich?“ Optimist, der ich bin. Und falls was zu tun gibt, geschäftsnützlicherweise sogleich gedacht: wie mach ich mir das angenehm? Genussbewusstsein will ja bei jeder Textarbeit mitbedient werden. Idealerweise in drei Minuten den Auftrag geregelt, freigehaltene Zeit und Kraft stünden bereit für Anderes, das Angenehme eines Textneuanfang mitgenommen, dann freudig ein paar Wochen lang am und im Text gefeilt, sogar an den Textüberarbeitungsrunden, indes meine Sprachüberaufmerksamkeitsneigungen Schwierigkeiten erzeugen, und mindestens die Hälfte dieser Wochen Selbstablenkungsmomente und selbst Unaufmerksamkeitsperioden sind. Das notwendigerweise, wie schon während meiner Musikschulenbesuche an Sonatinen und Sonaten gelernt: die Klavierlehrerin betete gern her, beim Üben sei sowas allemal hilfreich, wie das Mitsummen, mehroderminder laut. Die Kau- und Stirn- und Schultermuskel lockern, ruhig weiteratmen, keine Angst haben, weniger kämpfen, nicht kämpfen, sondern spielen, als Form von Freiheit. Meine Mutter hatte anfangs oft dabei gesessen und bedeutend dazu genickt. Selbstverständlich hab ich ihr in den letzten Jahren schon mehrfach gesagt: nicht kämpfen, das müsse auch auf meine Textverkaufsversuche bezogen werden, beziehungsweise kämpfen umsomehr für dieses Lebensmodell. Sie nahm das leider als Ausrede.

Wie da grad unangenehm hörbar wurde: wie zur Jahresendzeit typisch, zündelten manche draußen schon reichlich mit Feuerwerk, sich stark zu fühlen, und im Explosionsumkreis von fünfzig Meter sprangen erschreckend oft viele Motorradalarmanlagen an. Dennoch war ich dann froh darüber, weils vielleicht den Motorradbesitzern mal ein Licht aufgehen lässt, wie hilflos diese Alarme sind. Tippi rannte wirr im Wohnzimmer, Versteck unterm Küchenschrank. Liegend vorm Rechner ich immernoch, meldete sein Bildschirm das Eintreffen einiger neuer elektronischer Nachrichten speziell für mich. Witzigkeiten von Finanzfirmen und Netzapotheken, wie jedesmal „radikale Nachlässe auf auslaufende Sonderangebote im Räumungsverkauf nur heute und nie wieder und nur für unsere Kunden solange Vorräte reichen“. Andererseits draußen all die Schaufenster und Schauschilder so überschwer bunt blinkend, dass man einen Werbungsblocker für Stadträume erfinden müsste. Zugleich beachte ich die Potentiale hinter der Attraktionsfassade von „Markt“ wie „Pop“ gern. Alte Autorenkrankheit: nachdrücklich zuschauen und zuhören, mit unablässigem Verwertungsinteresse, ob jemand etwas Textwürdiges sagt schreibt oder tut. Das würde allerdings ein unerschöpfliches Aufmerksamkeitspotential erfordern. Alter Autorentraum: ein paar gute Sätze am Tag, und damit ists genug. Macht nebenher ein gutes Gewissen, falls nötig. Reicht auch, einwenig zu filtern, was da, oft auf bloßen Verdacht, hineingefunden hat (oft fehlerhafte Sätze, denn, laut Hegel: „Dicht neben den Fehlern liegen die Wirkungen“ - Wenn das kein guter Grundsatz ist...)

So denn mein aktuelles, mehr von L denn von Arbeit zerfleddertes Notizheft hergenommen, dessen Umschlag ein auf pflanzumwucherten italienischen Ruinen vorbildlich herumliegender Weimarer ziert, unter der Überschrift „Goethe und die Kunst des Lebens“. (Gleichwohl ergibt dieses historische Gestein für mein Empfinden doch keinen so guten Arbeitsplatz wie meine ausgedehnte Matratze.) Ich hatte L den Namen dieses frontalen Herrn mehrfach genannt, vielleicht nochnicht deutlich genug. Nach G.s Blick zu urteilen, schien da er nicht ganz so idealistisch „einig mit sich selbst und glücklich im Gefühl seiner Menschheit“ (Schiller, „Über naive und sentimentalische Dichtung“). Ich wage hier ausnahmsweise die Größe, schriftlich einzugestehen, dass ich G. indertat wie keinem andern Autor meine Aufmerksamkeit und damit Lebenszeit geschenkt habe. Das ist allerdings lange her, denn selbst aus „bedeutenden“ Büchern zu extrahieren, lohnt kaummehr: die hochkulturellen Aufmerksamkeitsfresser sind zu oft Ablenkungsbeschleuniger der unangenehmen Sorte. Spätestens in meinem Lebensalter wirds ja Zeit, Bibliotheken sein zu lassen und sich drohend zu fragen, zur Aufmerksamkeitsumlenkung: hast Du keinen eigenen Kopf?!

Etwas in diesem Kopf hat dann dreist (oder wars nur ängstlich?) vorgeschlagen, wegen jener Auftragsbesorgnis, zu telefonieren, aber das konnte ich nicht akzeptieren. Besser auf ein zwei Stunden in die Schwimmhalle, und dort gleich einwenig in die Sauna – wegen der trancehaften Zustände beim Schwimmen und Schwitzen? Blieb jedoch auf dem Bette weiterhin antisozial gemütlich ausgestreckt, da sogar zu ersten Aufzeichnungen bereit – undzwar mehr von einigen seltsamen seiner Wörter und Sätze, die L in den letzten Tagen ausgebracht hat. Er hat zumbeispiel angesichts eines ungefähr halb Liegenden, der auf einer kindergartennahen Parkbank sehr die Strahlung der späten Sonne genoss, angemerkt, dass der Mann da „der Gott“ sei. Das verlangte, trotzallem, doch nach einer kleinen Korrektur.

Aber dann nahm die rechte Hand, in höherer und vielleicht höchster Weisheit, doch das Telefon, und navigierte zu den Kurznachrichten, meiner Freundin mitzuteilen, dass es jedenfalls dringend Zeit sei, gleich heutabend, für einen gemeinsamen genüsslichen Besuch eines Restaurants ihrer Wahl.

(Nachtrag: Falls Sie so manchen Rechtschreibfehler in diesem Text entdeckt zu haben meinen, dürfen Sie dies der Unaufmerksamkeit des Autors anrechnen, der Ihnen freilich hiermit bereits beteuert, es sei lediglich seine Art Aufmerksamkeit gewesen.)

Autoreninformation:

Knut Birkholz war Architekt, freier Ausstellungskurator und Architekturkritiker. Er leistete Beiträge zu einer Vielzahl architektonischer Projekte, Ausstellungen, Symposien, Bucheditionen, und er veröffentlichte Texte u. a. in Ausstellungskatalogen, in Programmschriften, in Architekturzeitschriften und im Internet. Er wurde in 2007 nominiert für den 15. „open mike“-Literaturpreis. Seit dem befasst er sich überwiegend mit dem Schreiben von Prosatexten.